核 心 提 示

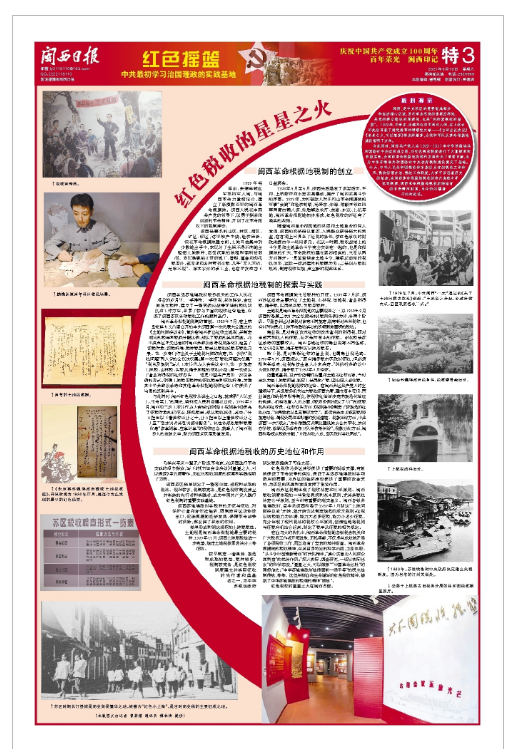

闽西,是中央苏区的重要组成部分和经济核心区域,是毛泽东思想的重要发祥地,是党的群众路线的策源地,也是“共和国税收的摇篮”。1929年,毛泽东、朱德率红四军两次入闽,在上杭古田先后写就了建党建军的纲领性文献——《古田会议决议》《星星之火,可以燎原》等光辉篇章,为党和军队及革命根据地建设指明了方向。

与此同时,闽西共产党人在1929—1931年中华苏维埃共和国临时中央政府成立前,对红色税收制度进行了大量探索和积极实践,为闽西革命根据地巩固和发展作出了重要贡献,也为中华苏维埃共和国临时中央政府税制建设奠定了基础。今天,中华人民共和国税收体系据以为宝的税收工作作风、税收征管办法、税收工作制度,大多可以沿着历史的轨迹,在闽西革命根据地税收的伟大实践中寻找到根源,闽西革命根据地税收实践培育的宝贵精神财富,至今仍闪耀着不朽的光芒。

闽西革命根据地税制的创立

1929年毛泽东、朱德率领红军第四军入闽,与闽西革命力量相结合,建立了纵横数百里的闽西革命根据地。闽西人民在中国共产党的领导下,以勇于探索和创新的革命精神,开创了在革命政权下的税制建设。

闽西是著名的山区、林区、烟区、矿区、侨区,这里物产丰饶,经济活跃。但在革命根据地建立前,土地日益集中到少数地主手中,农民为了生活不得不向地主租佃土地耕种,忍受沉重的地租和高利贷剥削。农民除缴纳正常的地丁、漕银、厘金和印花税等外,还要承担各种苛捐杂税,几乎“无人不捐,无物不税”。原本发达的手工业,也在洋货冲击下日益萧条。

1928年3月至6月,闽西先后爆发了龙岩后田、平和、上杭蛟洋和永定武装暴动,揭开了闽西武装斗争的序幕。1929年,为打破敌人对井冈山革命根据地的军事“会剿”和经济封锁,毛泽东、朱德、陈毅率领红四军两度由赣入闽,先后解放长汀、龙岩、永定、上杭等地,闽西革命根据地初步形成,红色税收的开征有了坚实的基础。

随着闽西革命根据地的巩固和土地革命的深入发展,闽西的经济得以复苏,人民群众获得较大的利益,在客观上已具备了征税的条件,使红色政权的财政来源由单一转向多元。在这一时期,税收战线上的斗争是和土地革命斗争完全交织在一起的,也是和根据地的扩大,革命政权的建立紧密相连的,主要从两方面展开:一是紧密结合土地斗争,摧毁反动派的税收体系,废除一切封建性的税赋关系;二是创办税收机构,制定税收法规,建立新的税赋体系。

闽西革命根据地税制的探索与实践

闽西各级苏维埃政府税务机关的工作人员在艰苦的岁月里,一手持枪,一手收税,积极探索,合理地设立税种,建立了一整套适应战争环境的税收制度和工作方法,积累了较为丰富的税收征管经验,保证了闽西苏区各项税收工作的顺利进行。

闽西革命根据地税制的首创。1929年7月,在上杭县蛟洋乡文昌阁召开的中共闽西第一次代表大会通过的《土地问题决议案》,首次在闽西提出征收土地税,并制定相应的税率和税款分配比例,规定了税款的具体用途。在中央苏区率先出台的《闽西苏维埃政府税则条例》,涵盖了课税对象、课税标准、税种税目、税率及税收减税等税收元素。第一次专门作出关于土地税问题的决定;第一次把“税收问题”列入党的会议决议案;第一次把“税收问题决议案”“税章及规则”写入工农兵代表大会决议案中;第一次规定土地税、山林税、店税及摊子地租的征收办法;第一次规定了营业所得税的征收办法……这是中国共产党第一次以条例的形式,明确土地税等税种的征收税率和征收标准,为后来中华苏维埃政府和其他革命根据地税收征管工作提供了宝贵的经验样本。

与此同时,闽西红色税收从诞生之日起,就秉承“人民至上、生命至上”的理念,坚持把人民利益摆在首位。1930年9月,闽西第二次工农兵代表大会通过的《修正税则条例》提高了征税对象的起征点,降低税率,规定税收减免,其中:“分五担田以下者抽收百分之十;分五担田以上者抽收百分之十五”“受水灾者其受灾部分豁免”。依法依规收税和税费优惠“该享则享、应享尽享”的税收理念,就融入了闽西税务人的血脉之中,助力闽西老区高质量发展。

闽西革命根据地主要税种的开征。1929年7月起,闽西苏区政府主要开征了土地税、山林税、田地税、营业所得税、摊子税、店房地基税、关税等税种。

土地税是闽西革命根据地的主要税种之一,以1930年2月闽西特委第二次扩大会议颁布的《税则条例》为界,分两个阶段。早期各苏区对课税对象有不同规定,既有针对米谷税收,也有针对农民在土地革命后收实谷的所领耕地面积的税收。

商业税,是对商业资本征收的资本营利的所得税,即对全部营利收入的征税,而不是对资本的征税。商业税是苏区政府的重要收入。闽西各地征收的商业税有不同名称,主要包括店税、摊子税和店屋地基税等。

摊子税,是对摊贩征收的营业税,也属商业税范畴。1930年3月,闽西规定:“原有摊子税由区政府征收,但必须报告县政府,征税额按生意大小来决定。”因执行苏维埃中央政府税则,摊子税于1932年4月停征。

店屋地基税,以开设店铺的房屋和土地为征收对象,当时被认为属土地税范围,实际上是房地产税,因而归入商业税。

闽西革命根据地税收的征管。在闽西苏区共产党人的坚强领导下,各级税务机关加大税收征管力度,建立资本登记、营业调查和纳税申报等制度,使税收征管逐步走向规范化管理的轨道。机构设置、人员方面,《税则条例》规定了专门的征税机构和征收员。征收办法方面,《税则条例》制定了较规范的征收办法,“农民缴款以县三联印为凭”。奖惩措施中,《修正税则》规定对偷、漏税处罚和举报者的奖励措施。税款用途方面,中共闽西“一大”规定:“为补助残疾老病及建设地方公共事业,为创办学校、修路以及政府赤卫队用费等用途”;税款分配方面,闽西特委规定税款分配,“乡政府收六成,县区政府各收两成”。

闽西革命根据地税收的历史地位和作用

毛泽东等老一辈无产阶级革命家,在闽西进行革命实践的艰辛探索,写下的《古田会议决议》《星星之火,可以燎原》等光辉著作,为红色税收制度的探索和实践指明了方向。

闽西苏区较早制定了一整套单独、规范和成熟的税法。税种较多,税制较完备,是红色税收制度建立并实施的先行者和实践者,成为中国共产党人践行红色税制的重要实践基地。

闽西苏维埃政府各税种的开征与征收,对保护公营和合作社经济,限制赤白区货物进出口,促进根据地经济发展,保障革命战争的供给,都发挥了积极的作用。

较早形成和制定规范的土地税税法。土地税是闽西革命根据地最主要的税种,1929年11月,闽西土地税税法进一步完善,规定土地税按累进法分三等征收。

较早制定一套单独、规范和成熟的税法,税种较多,税制较完备,是红色税收制度建立并实际征收的先行者和奠基者之一,为中华苏维埃政府制定税则提供了可借之鉴。

红色税收为苏区建设提供了重要的财政支撑,有效地保证了革命战争的供给,保证了各级苏维埃政府各项费用的需要,为苏区的经济建设提供了重要的资金支持,为苏区的巩固和发展发挥了重要作用。

闽西苏区税制体现了税收法定和公平原则。闽西税收制度体现的一些重要思想和基本原则,尤其是税收法定公平原则,至今仍有重要的现实意义。闽西各级苏维埃政府,自中共闽西特委于1929年7月制定“土地问题决议案”开始,就开始尝试制定规范的成文税则:征税以纳税能力为依据,能力大者多征税,能力小者少征税,充分体现了现代税法的税收公平原则;创造性地将税则与征税有机结合起来,制定了税率及征税的相关规定。

在血与火的洗礼中,闽西革命根据地各级税务机关和广大税务工作者开拓进取,无私奉献,不仅卓有成效地开展了各项税收工作,而且培育了宝贵的精神财富。闽西革命根据地的税收精神,有其自身特定的科学内涵,主要体现:“从斗争中创造新局面”的开拓精神;“真心实意为人民群众谋利益”的优良作风;“深入实际,调查研究,一切从实际出发”的科学态度;“星星之火,可以燎原”“中国革命必胜”的理想信念;“中华苏维埃政府法律面前一律平等”的民主法制传统,等等。这些用鲜血和生命谱写的红色税收精神,铸就了中华苏维埃政府税魂的精神“硬核”。

红色税收的星星之火在闽西点燃。