百年沧桑创辉煌,初心如磐启新程。翻开税收改革发展的篇章,一批又一批税务人在党的正确领导下,传承红色基因,在实现中华民族伟大复兴的征途中锐意改革、砥砺前行。为充分展现税收工作在服务各时期国家建设和改善民生的历史作用和泉州税务人崇法守纪、担当奉献的政治品格,“泉州税务”开设【百名党员话改革】专栏,讲述部分重大税收改革节点的党员故事,进一步推动系统内党史学习教育走深走实,激励广大税务干部不忘初心、牢记使命、接续奋斗,走好新时代的长征路。

林昆仑,“作为一名党员,为国聚财、为民收税,就是我们的初心和使命。”

1984年,林昆仑进入晋江市税务局,刚刚入职的他满腔热忱,一心想为税收事业贡献自己的力量,为了能够顺利收到税,他为纳税人看过店、翻过地,“税务干部要把纳税人当做亲人来对待,不仅收好税,更尽自己所能解决他们的困难。”他说:“在其位谋其政,从税者就要为地方经济发展付出更多的努力。”

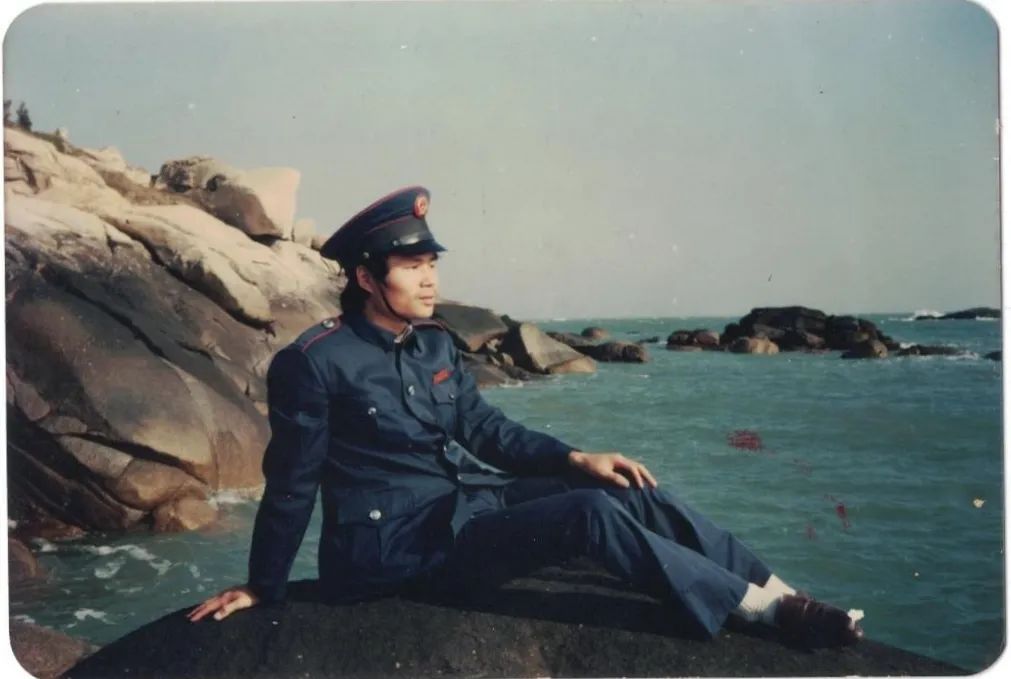

从税老照片

八十年代可以说是经济快速发展的“启蒙”时期,1985年的晋江工业产值占比达到74%,工业GDP占比达到51%,工业实业逐步发展。“当时晋江的企业形式主要是联户办也就是后来的股份合作制。在晋江5500多家乡镇企业里,有七成是联户集资企业。”曾经作为税管员的林昆仑对80年代的晋江企业特点介绍道,“利用港澳台资和南洋华侨资本则是晋江企业除了联户经营之外的另一大特点。80年代,包含于1987年划出晋江管辖的石狮,晋江籍的华侨达到近百万,侨胞不止提供资金,侨胞家里空闲的房屋也成为被利用的一个要素。”1987年,侨商参与兴办的晋江企业达到3325家,占晋江企业总量的60%。

1986年陈埭税务所干部合影(二排右一:林昆仑)

“每一个时期的财税制度都具有那个时代的经济意义,80年代的晋江是创造‘晋江模式’的开端,1985年晋江恒安集团、柒牌前身新佳艺服装厂、安踏前身求质鞋业有限公司、七匹狼前身金井劳务侨乡服装工艺厂陆续创办;1987年利郎的前身晓升服装、特步前身三兴制鞋工艺厂也相继开办,众多晋江品牌都在这个时期起步,晋江企业的兴起只是当时社会经济发展的一个缩影。在当时的时代大背景下,国家开始实行“财政大包干”的财政管理体制。”

从税老照片

所谓“大包干”的财政管理体制就是地方的税收收入按照六种不同的方式与中央政府分成包干。在财政包干体制下,地方的年度预算收支指标经中央核定后,由地方包干负责完成,超支不补,结余留用,地方自求平衡。在这种体制下,地方政府可以获得超过财政包干基数而结余的财政收入,以及本地企业上缴利润的预算外收入。大包干财政体制的实施,调动了各级政府兴办和经营企业的积极性,使得这一时期中国经济呈现出“乡镇企业异军突起”的显著特征,有力促进了地方工业化的进程和经济的增长。

林昆仑荣誉证书

“乡镇企业的兴办有力促进了地方经济的增长,但是受文化水平限制,乡镇企业的会计人员素质参差不齐,企业在报税过程中频频出错。”林昆仑如今说起这个问题,当年心急如焚的感觉再次涌上心间。为了解决这个问题,林昆仑精心编制了《乡镇企业会计》教材,“我当时还跋山涉水特地到乡镇为会计们上课。前几堂课我站在教室前方,紧张得握着粉笔写字时手都抖个不停,只能偷偷掐自己的大腿暗示自己不要紧张。一堂课下来,那个腿总是青一块紫一块。”

《乡镇企业会计》并不是林昆仑从税生涯里唯一的成果,上个世纪末由他一手设计的机打税单和稽查规程沿用至今。到了近几年,他也仍在努力创新,参与推出的二维码监督平台,使纳税人对税务干部的监督更加便捷。

每名税务干部都是不同税收改革时期的见证者,但对于林昆仑而言,他不仅仅要做一名见证者更要做一名有所作为的参与者,为越来越好的税收事业奉献更好的自己。

与税收共同走过的三十余载春秋,林昆仑从一个毛头小伙成长为一个博学广闻的税收老兵,荣立个人三等功一次,先后获评“福建省优秀青年卫士”、“优秀共产党员”等荣誉称号。

“历史在一代代人接续奋斗中前行,百年恰似风华正茂!与税收共同走过的三十余载春秋,亲历税收事业的蓬勃发展,作为一名光荣的中国共产党党员,我依然热爱税收事业,我的工作热情不减,创新的激情不减,对党的忠诚永远不变。”